Eine ordentliche Bewerbung zu schreiben ist eine Wissenschaft für sich. Wie soll man das Anschreiben verfassen? Intensiv auf die geforderten Eigenschaften eingehen? Hauptsächlich über sich und seine Leistungen schreiben? Sich möglichst kurz fassen? Oder doch ausführlich auf zwei Seiten schildern, warum gerade ich perfekt auf die ausgeschriebene Stelle passe. Nun bin ich sicherlich kein Bewerbungs-Profi, der euch beim Schreiben der perfekten Bewerbung helfen kann, allerdings hilft euch LaTeX dabei eure Bewerbung ansprechend zu gestalten. Mit der LaTeX-Klasse Moderncv fällt das gar nicht mal so schwer.

![]()

In meinen ersten Artikel zu Bewerbungen mit LaTeX bin ich eher auf die Werkzeuge für das Erstellen einer LaTeX-Bewerbung unter Linux eingegangen und weniger auf das LaTeX-Template selber, das möchte ich jetzt mit der Vorstellung von Moderncv nachholen. Moderncv ist eine speziell für Bewerbungen und Lebensläufe entwickelte LaTeX-Klasse, die nach wie vor noch aktualisiert wird. Die letzten Änderungen im Changelog vom April 2013 sind zwar auch nicht mehr ganz taufrisch, allerdings dreht sich die LaTeX-Welt auch nicht gerade mit rasanter Geschwindigkeit.

![moderncv-anschreiben]()

![moderncv-lebenslauf1]()

![moderncv-lebenslauf2]()

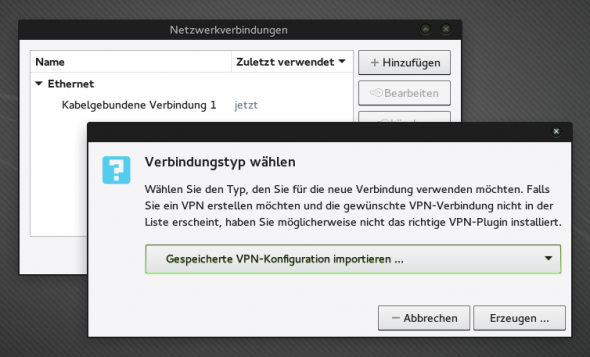

Moderncv gibt euch eine Reihe von verschiedenen Layouts und Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand, die ihr aus dem Template in eure persönlich gestaltete Bewerbung übernehmen könnt. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten von Moderncv liefert euch ein Blick in das Examples-Verzeichnis. Mir persönlich gefällt die Vorlage Oldstyle-Grey mit ein paar farbigen Aktzenten am besten. Ich habe das Template daher für meine Zwecke noch ein wenig angepasst und Elemente der anderen Bewerbungs-Vorlagen übernommen.

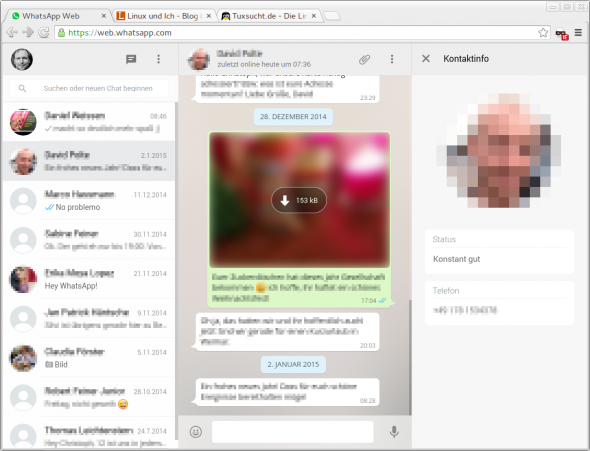

Um mit Moderncv nun eure Bewerbung gestalten zu können, müsst ihr die LaTex-Umgebung mitsamt der Moderncv-Klasse und am besten einem einfachen LaTeX-Editor installieren — Im Endeffekt funktioniert jeder Texteditor, ich empfehle für den Einstieg allerdings Gummi, da der Editor eure Änderungen an der TEX-Datei immer sofort in das Ergebnis umrechnet. Ordentliche Distributionen wie Arch Linux oder Debian und seine Kinder wie Ubuntu oder Linux Mint bringen in ihren Paketquellen alles nötige mit. Wer mit einem Windows arbeitet, der muss deutlich mehr Arbeit inverstieren.

![Mit Gummi seht ihr Änderungen am LaTeX-Code umgehend auch im Dokument.]()

Mit Gummi seht ihr Änderungen am LaTeX-Code umgehend auch im Dokument.

LaTex, Gummi und Moderncv installieren

Installation unter Ubuntu, Linux Mint oder Debian

Ubuntu und Co. enthalten LaTex und Gummi in den herkömmlichen Paketquellen. Moderncv findet sich im Paket texlive-latex-extra, für Eigenarten der deutschen Sprache braucht es texlive-lang-german.

$ sudo apt-get install gummi texlive texlive-lang-german texlive-latex-extra

Installation unter Arch und Derivanten wie Manjaro

Gummi und LaTeX bekommt ihr in Arch über die normalen Paketquellen. Für Moderncv müsst ihr allerdings das AUR aktivieren und über dieses dann mit texlive-moderncv die Bewerbungsklasse installieren.

$ sudo pacman -S gummi texlive-core

$ pacaur -S texlive-moderncv

MiKTeX mit TeXnicCenter unter Windows installieren

Für Windows-Anwender gibt es keine zentralen Paketquellen, aus denen man LaTeX und einen passenden Editor installieren könnte. Mit der TeX-Distribution MiKTeX und dem TeXnicCenter fällt der Einstieg dennoch relativ leicht. Für die Installation eurer LaTeX-Umgebung unter allen Windows 7 oder 8 ladet ihr euch den MiKTeX-Installer aus dem Netz. Beachtet, dass es neben der 32-Bit-Version in den Recommended Download in den Other Downloads auch eine 64-Bit-Variante von MiKTeX gibt. Der Installations-Assistent stellt euch viele Fragen, im Endeffekt müsst ihr einfach nur immer wieder auf Weiter klicken und nichts an den Voreinstellungen ändern.

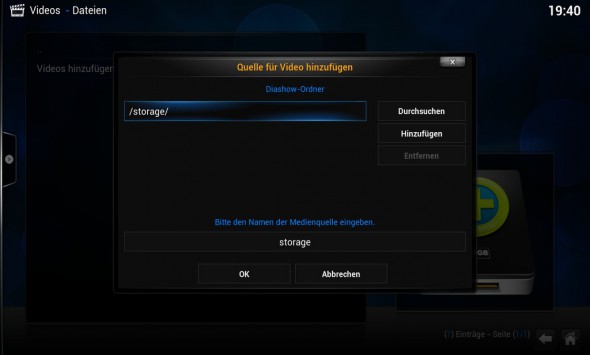

![Eure Bewerbung in TeXnicCenter mit MiKTeX und dem FoxIt Reader 6 unter Windows 7.]()

Eure Bewerbung in TeXnicCenter mit MiKTeX und dem FoxIt Reader 6 unter Windows 7.

Liegt MiKTeX auf der Festplatte müsst ihr euch noch um einen LaTeX-Editor kümmern. Wieder gilt, dass eigentlich auch ein simpler Editor wie Notepad reichen würde, allerdings fehlt diesem doch einiges an Komfort und es ist auch nicht möglich direkt aus dem Editor das Kompilieren des TeX-Dokuments zu starten. Unter Windows würde daher zum TeXnicCenter greifen. Den quelloffenen Editor müsst ihr euch lediglich aus dem Netz laden und euch auch wieder durch die Installationsroutine klicken. Lasst die Installationsart auf Typical und ändert auch hier wieder an den Voreinstellungen des Setups nichts.

Nach der Installation ruft ihr TeXnicCenter auf und wählt im Einrichtungsdialog die Option TeXnicCenter für die Verwendung von MiKTeX konfigurieren. Zudem könnt ihr noch den Pfad zu eurem PDF-Betrachter angeben. Ich für meinen Teil nutze unter Windows dafür meist den Foxit Reader oder Sumatra PDF. Dieser liesse sich zudem auch noch deutlich besser in das TeXnicCenter integrieren. Danach könnt ihr die obige lebenslauf-anschreiben-moderncv-1.0.zip in ein Verzeichnis entpacken und die enthaltene TEX-Datei in TeXnicCenter öffnen. Zum Erzeugen eurer PDF-Bewerbung wählt ihr oben in der Menüleiste die Option LaTeX -> PDF. Sie bewirkt, dass TeXnicCenter direkt eine PDF-Datei erzeugt, die es dann auf Wunsch auch gleich in einem Dokumentenbetrachter öffnet.

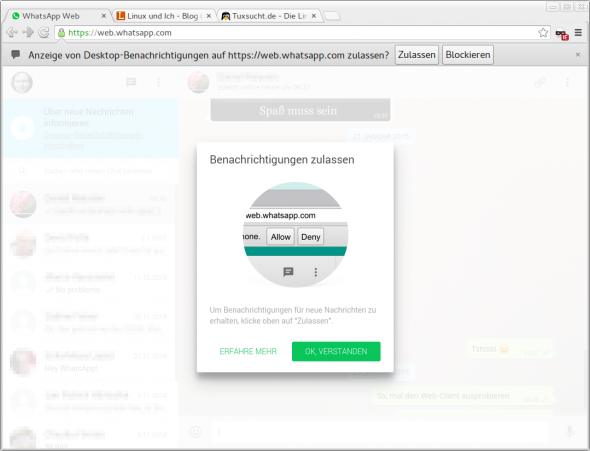

![MiKTeX holt sich beim Bauen des LaTeX-Dokuments fehlende Klassen aus dem Netz.]()

MiKTeX holt sich beim Bauen des LaTeX-Dokuments fehlende Klassen aus dem Netz.

Das Erzeugen des Dokuments stößt ihr in TeXnicCenter unter Ausgabe | Aktives Dokument | Erstellen oder mit der Tastenkombination [Strg]+[F7] an. Alternativ lasst ihr mit Ausgabe | Aktives Dokument | Erstellen und Betrachten oder mit [Strg]+[Umschalt]+[F5] das Dokument bauen und gleich im Betrachter öffnen. Starter ihr zum ersten mal den Build-Prozess wird sich MiKTeX noch zahlreiche LaTeX-Klassen aus dem Netz holen müssen — Darunter eben auch Moderncv für euren Lebenslauf. Dies funktioniert alles automatisch, ihr müsst nur ein wenig Geduld haben.

Bewerbung mit Moderncv erstellen

Nun ist eigentlich schon alles fertig eingerichtet. Entpackt die oben verlinkte lebenslauf-anschreiben-moderncv-1.0.zip und öffnet die lebenslauf-anschreiben-1.0.tex in Gummi, dem TeXnicCenter oder dem von euch bevorzugtem Editor. Anschließend ersetzt ihr das bewerbungsbild.png gegen euer Bewerbungsfoto und tauscht die unterschrift.png gegen eure eingescannter Unterschrift aus. Solltet ihr eine von Hand unterschriebene Papierbewerbung erstellen wollen, dann nehmt aus dem closing-Bereich die vspace-Anweisungen und den includegraphics-Befehl raus.

\closing{Mit freundlichen Grüßen,

\vspace{0,2cm} \\

\includegraphics[width=4.5cm]{unterschrift.png} \\

\vspace{-1,5cm}}

Es ist ja an euch eure Bewerbung zu gestalten. Wer noch nie mit LaTeX gearbeitet hat, der steht nun natürlich ein wenig wie der Ochs vorm Berg. Mit ein wenig Kombinationsgabe könnt ihr allerdings schnell erkennen, wo ihr etwas ändern dürft und sollt und welche LaTeX-Befehle ihr besser unangetastet lasst. In Bereichen wie etwa der Anschrift müsst ihr selbstverständlich eure Adresse eingeben. Mit dem Prozentzeichen % auskommentierte Zeilen könnt ihr durch Löschen des Zeichens wieder aktivieren. Moderncv bringt die Möglichkeit soziale Profile wie etwa Twitter oder GitHub im Adressbereich zu nennen.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% Hier anpassen

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% Persönliche Daten, Anschrift

%%%

\name{Hans}{im Glück}

\title{M.Sc.} % optional, remove / comment the line if not wanted

\address{Glücksstr. 13}{55444 Glücksdorf}{Deutschland \medskip}% optional, remove / comment the line if not wanted; the "postcode city" and "country" arguments can be omitted or provided empty

\phone[mobile]{+49~(176)~111~2222} % optional, remove / comment the line if not wanted; the optional "type" of the phone can be "mobile" (default), "fixed" or "fax"

\phone[fixed]{+49~(765)~1234~5678}

%\phone[fax]{+3~(456)~789~012}

\email{hglueck@bsp.de} % optional, remove / comment the line if not wanted

% \homepage{www.johndoe.com} % optional, remove / comment the line if not wanted

% \social[linkedin]{john.doe} % optional, remove / comment the line if not wanted

% \social[twitter]{jdoe} % optional, remove / comment the line if not wanted

% \social[github]{jdoe} % optional, remove / comment the line if not wanted

% \extrainfo{optional} % optional, remove / comment the line if not wanted

Anschließend geht es mit eurem Anschreiben weiter. Dieses gebt ihr zwischen den LaTeX-Kommandos makelettertitle und makeletterclosing ein. Wer keine besonderen Formatierungen oder Elemente benutzen muss oder möchte, der kann hier einfach seinen Text wie in einer Textverarbeitung runtertippen. Ein doppelter Return, also eine Leerzeile im TeX-Code, ergibt einen neuen Absatz im PDF-Dokument. Anrede und Grußformel fügt LaTeX automatisch ein, den Text könnt ihr allerdings auch im opening und closing-Abschnitt ändern. Ansonsten müsst euch also wirklich nur um den Text kümmern — dabei sind selbstverständlich die üblichen Fehler wie Standardtexte, Rechtschreibfehler oder zu viel Blabla zu vermeiden.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% Hier anpassen

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% Anschreiben

%%%

\recipient{Max Mustermann AG}{Personalwesen \\ Hans-Beispiel-Straße 2 \\ 55555 Beispielhausen}

\date{\today}

\opening{Sehr geehrter Damen und Herren,}

\closing{Mit freundlichen Grüßen, \vspace{0,3cm} \\ \includegraphics[width=4.5cm]{unterschrift.png} \vspace{-1,0cm}}

%\enclosure[Anhänge]{Lebenslauf, Zeugnisse} % use an optional argument to use a string other than "Enclosure", or redefine \enclname

\makelettertitle

%%% Hier folgt euer Anschreiben

\bigskip

\makeletterclosing

Nach dem Anschreiben baut ihr euren Lebenslauf. Eine section beginnt jeweils einen neuen Abschnitt mit cventry gebt ihr dann nach und nach die entsprechenden Punkte an. In das erste Argument gehört das Datum, im Falle der Ausbildung gebt ihr dann den erworbenen Titel an, danach geht es weiter mit der Ausbildungsstätte, der Note und schließlich einer kurzen Beschreibung. Die Argumente 3 bis 6 könnt ihr ausfüllen, die Felder dürfen allerdings auch leer bleiben. Bei einem akademischen Lebenslauf würde ich auf die erste Seite des Lebenslaufs auch die Inhalte und Noten von Studien-, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit aufführen. Am Ende bewirkt ein newpage einen manuellen Seitenumbruch.

\section{Ausbildung}

% arguments 3 to 6 can be left empty

\cventry{10/04--05/05}{Master}{Karl Tux Institut für Technologie}{}{\textit{Note: 1,1}}{Pinguinkunde, Hauptfächer Prokrastination und Bummelei I, Celebrare maximus und systematische Zeitverschwendung.}

\cventry{10/97--05/03}{Bachelor}{Universität Tuxhausen}{}{\textit{Note: 1,0}}{Biologie, Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac enim. Aliquam lorem ante.}

\cventry{10/96--07/02}{Abitur}{Hans Pinguin Gymnasium}{Tuxdorf}{\textit{Note: "`sehr gut"'}}{Allgemeine Hochschulreife, Technisches Gymnasium}

\section{Masterarbeit}

[...]

\section{Bachelorarbeit}

[...]

\newpage

Eure beruflichen Stationen, Praktika und sonstige Aktivitäten folgen dann im weiteren Verlauf des Lebenslaufens im selben Stil. Auch hier würde ich zu jedem Eintrag immer auch eine kurze Beschreibung der Tätigkeit anfügen. Dazu steht euch jeweils das letzte Argument des cventry zur Verfügung. Dessen Inhalt wird immer in kleiner Schrift unter dem jeweiligen Eintrag eingefügt. So bekommt der Personaler auch immer gleich die Information, was ihr bei dieser Station in eurem Leben eigentlich gemacht habt.

![Hoffentlich bekommt unser Hans im Glück bald einen Job -- und ihr auch!]()

Hoffentlich bekommt unser Hans im Glück bald einen Job — und ihr auch!

Im unteren Teil folgen dann die üblichen Qualifikationen wie Sprachkenntnisse, IT-Wissen und sonstiges Wissen oder Weiterbildungen. cvitem fügt dabei eine durchgehende Zeile ein, mit cvitemwithcomment könnt ihr einen Kommentar in einer zweiten Spalte abtrennen, mit cvdoubleitem habt ihr dann die Möglichkeit Inhalte in zwei Spalten zu organisieren. Schaut euch am besten die im Template gezeigten Beispiele an und überlegt dann, wie ihr euren eigenen Lebenslauf in dieses Format bringen könnt.

Ganz am Ende hättet ihr nun die Möglichkeit mit BibTeX eure Publikationen einzubinden, was allerdings wohl die wenigstens von euch brauchen sollten, von daher übergehe ich diesen Teil.

\section{Sprachen}

\cvitemwithcomment{Deutsch}{Muttersprache}{}

\cvitemwithcomment{Englisch}{Verhandlungssicher}{TOEFL iBT: 120 Punkte}

\section{IT-Kenntnisse}

\cvdoubleitem{Betriebssysteme}{Windows, Linux}{Programmieren}{Java, C, Python}

\cvdoubleitem{Office}{Microsoft Office, LibreOffice}{CAD}{SolidWorks}

\cvdoubleitem{Mathematik}{OriginPro, Maple}{Textsatz}{\LaTeX}

\section{Referenzen}

\cvitem{Prof. Dr.-Ing. habil. Tom Tuxer}{Fraunhofer Institut für Pinguinkunde, tom.tuxer@pingu.edu, (098)~7654~321}

Schreibt ihr eure Bewerbung unter Linux mit Gummi, dann finde ich es sehr angenehm, dass man jederzeit den Code und das fertige PDF-Dokument im Auge hat. Änderungen am LaTeX-Code erscheinen nach wenigen Augenblicken in der rechten Seite des Programmfensters. Gerade als Einsteiger seht ihr so nach jeder Änderung, ob ihr auch wirklich alles richtig gemacht habt. Von daher möchte ich gerade Einsteigern diesen Editor ans Herz legen.

Solltet ihr noch weitere Fragen zu Moderncv und dem Schreiben einer Bewerbung mit LaTeX haben, dann möchte ich euch die Seiten von Frank Lanitz und einen Beitrag von Daniel Tibi aus der Linux User ans Herz legen. Besonders Daniel geht sehr ausführlich auf Moderncv ein und nimmt euch beim Erstellen eures Lebenslaufs von Anfang an komplett an die Hand, sodass ihr nicht einmal ein schon vorbereitetes Template benötigen würdet.

Bewerbungen und Lebensläufe mit LaTeX und Moderncv gestalten ist ein Beitrag von Linux und Ich. Der Beitrag ist lizenziert unter CC BY 4.0. Weitere Informationen und News findet ihr auf Google+, Facebook oder Twitter. Sollte dir hat dieser Beitrag gefallen haben, dann kannst du via Flattr oder mittels Bitcoin 1Jm1CqCpYUxmrxJuy2LGveLkSWieLvNJJN spenden.